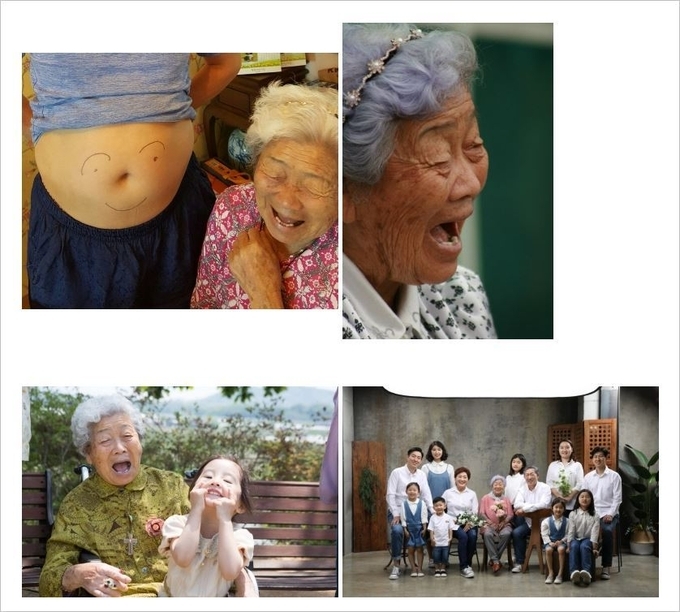

손주가 할머니에게 장난친 줄 알았다. 아니었다. 70대 아들이 95세가 된 어머니와 보낸 일상이었다.

손주가 할머니에게 장난친 줄 알았다. 아니었다. 70대 아들이 95세가 된 어머니와 보낸 일상이었다.

아들이 말했다.

“95세 된 어머니는 한글을 깨우치지 못했어요. 하지만 영어로 조크를 하셨어요.”

나는 최근 이들 가정의 장례 감독을 맡았다. 죽음에는 3 막이 아닌 ‘3 장(葬)’이 따른다.

첫째는 장지(葬地), 둘째는 장례(葬禮), 셋째는 장후(葬後)다. 많은 사람들은 첫째부터 어긋난다. 밤 11시에 돌아가시고 나서야 다음 날 장지(葬地)를 구한다고 설쳐댄다. 그만큼 장례는 허겁지겁이다. 이장(移葬)이 다반사(茶飯事)인 나라는 우리나라가 유일하다.

장례(葬禮)는 한 번도 경험해 보지 않은 일이라 대부분 장례지도사가 하는 대로 끌려간다. 깜깜이다.

장후(葬後)는 더 심각하다. 유산배분, 장례비용 결산이 가족갈등을 일으킨다. 원수로 갈라서기도 한다. 장례노동 후유증에다 그간 쌓였던 감정들이 폭발한다. 볼썽사나운 꼴이 연출된다. 한 집안의 폭망이다. 불 보듯 뻔하다. 이래서 상(喪) 당했다고 하는 것일까?

죽음이 평생 가정사역에 천착(穿鑿)해 온 내게 외면할 수 없는 주제가 된 이유다. 20여 년 간 매달렸다. 그리고 맡게 된 엔딩 플래너로서 장례 감독, 흥미롭지 않은가?

엔딩 플래너는 사랑의 기억을 이어주는 산파(産婆)다. 정겨운 길벗이자 상담자가 된다. 때로 인생코치가 되어 최고의 인생을 살도록 돕는다. 엔딩 플래너는 이 세상에서 가장 아름다운 마지막 사랑 이야기를 지켜보는 특권을 누린다.

나는 이번 장례식의 키워드를 ‘함박웃음’이라 정했다. 기존에 전혀 보지 못했던 완벽한 새 모델을 보게 될 것이다. 나 스스로도 펼쳐질 장례식 ‘3 장(葬)’이 무척 궁금하다.

※ 이들 가족은 이요일·요한 형제 장로의 가정이다. 나는 이들 가정에 포토제닉상(photogenic 賞)에다 명품 효자상, 있지는 않지만 노벨 가족상을 추천하고 싶다. 천년 동안 변하지 않았던 장례혁명은 이제 시작이다. (사진은 가족들이 보내온 몇 장을 내가 직접 골라보았다.)